Google検索のAIモードとは何か

Googleの検索窓にAIモードが表示されるようになりましたね!

今回はこのAIモードについて解説します。

Google検索の「AIモード」は、Googleが生成型AI技術(Gemini 2.5 のカスタムバージョン)を検索体験に統合し、より複雑な問いや曖昧な質問に一発で応えたり、検索者の意図を汲んで深掘りした回答を生成するモードです。

例えば、旅程の作成・地域のおすすめスポット・料理・歴史などを含めた複合的な要素を込めた旅行プランの提示を求めるような質問でも、AIモードなら従来のように複数ページを開いて比較・調整する手間を削ぎ、最初からまとまった案を出してくれます。

実際に使ってわかったAIモードの特徴(2025年9月現在)

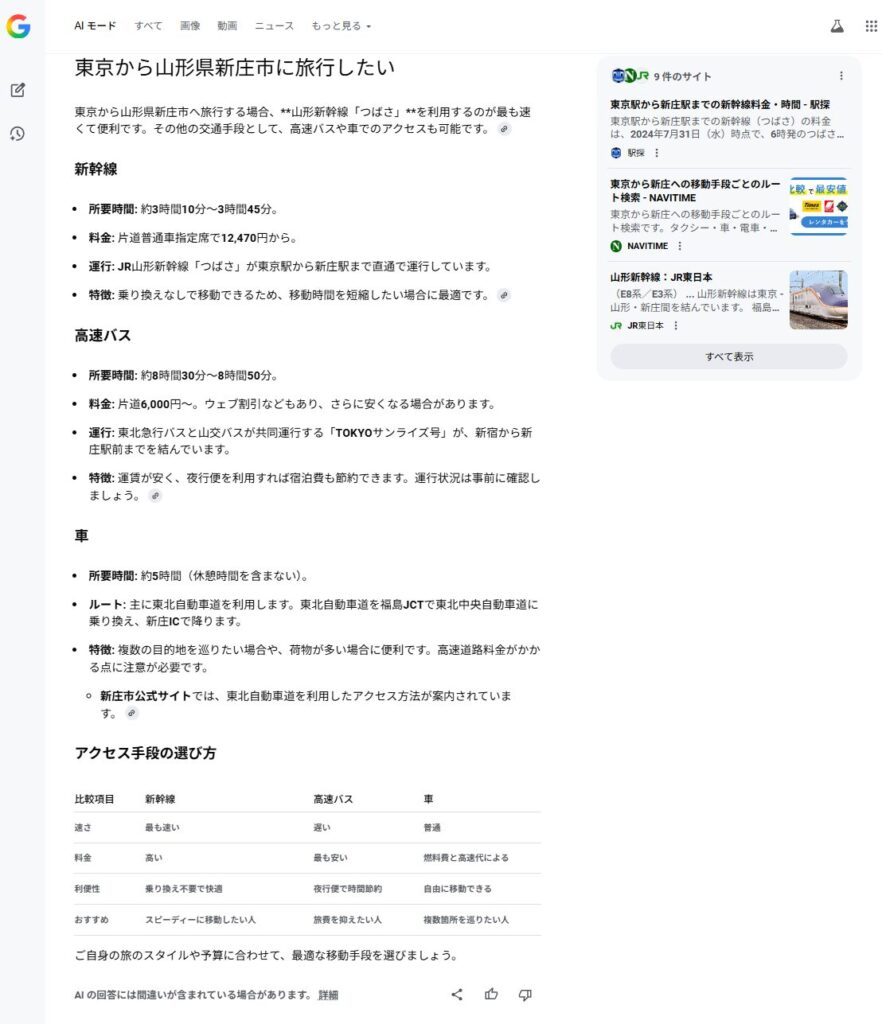

今回、「東京から山形県新庄市に旅行したい」というテーマでAIモードを実際に使ってみたところ、従来の検索とはまったく違う体験ができました。この記事では、その使用感と便利なポイントをまとめます。

1. 情報が整理されて表示される

検索結果の最上部に、新幹線と高速バスの所要時間・料金・運行情報・特徴 が箇条書きでわかりやすくまとめられています。

従来なら複数のサイトを見比べて自分で整理する必要がありましたが、AIモードでは最初から一覧で提示してくれるのが便利です。

2. 根拠となるリンクが表示される

右側に「9件のサイト」として参考元のリンクが表示されており、詳細が知りたいときにすぐ確認できます。

AIの要約だけでなく、情報の出どころが明示されているのは安心材料です。

3. 実際のメリット

- 旅行計画の初期調査に最適:所要時間・料金・選択肢がすぐにわかる

- 情報の整理が自動化:比較表や箇条書きで見やすい

- 時間短縮効果:複数サイトを見なくても概要が理解できる

感想

今回の体験で感じたのは、AIモードは情報収集のスタート地点として非常に優秀だということ。

概要をすばやく把握し、その後必要な部分だけ詳細を調べればよいので、従来検索よりも時間を大幅に節約できます。でも細かいことや最新情報は別途確認が必要だなと感じました。

旅行だけでなく、商品比較や学習分野などでも活用してみようと思います。

ざっくり情報の全体を把握し、そのあと必要な詳細を調べればいいので、AIモードは初期の全体像をつかむのに役に立つなと感じました。

従来検索との大きな違い

| 項目 | 従来の検索 | AIモード |

|---|---|---|

| 回答の形式 | リンクのリスト+スニペット(概要) | AIによる生成回答+参照リンク付き |

| 問いの複雑さ | 単純な問いやキーワード中心 | 長く複雑な問いにも対応、質問を分割して処理 |

| フォローアップ | 再検索が必要 | 回答後に追加で質問可能(対話型) |

| 入力形式 | テキスト中心 | テキストに加え、音声や画像の問い合わせも可能なケースあり |

| 言語対応 | 主流は多言語だが内容はやや限定的 | 日本語など新たに複数言語で対応開始 |

| 検索結果への遷移(クリック率) | 多くはリンクをクリックして外部サイトへ | AIで完結する回答が増えるため「ゼロクリック検索」が増加する可能性あり |

メリット・デメリット

- 時間と手間の節約:複数のウェブサイトを比較・精査する手間を省き、必要な情報をまとめて得られる

- 複雑な問いへの対応力:条件が複数ある質問(時間・場所・好みなど)でも一度で比較された答えを得やすい

- ユーザーの満足度向上:探している「答え」により近い形で情報が得られることで、検索体験が向上する可能性が高い

- 言語の壁の低さ:日本語などでの対応が始まり、母語で複雑な検索が気軽にできるように なってきている

デメリット・注意点

- 信頼性の問題:AIが誤った情報をまとめたり、偏った視点を含む可能性あり。参照リンクがあっても、中身を確認する必要あり。

- ゼロクリックの増加:回答が完結してしまい、ユーザーが外部サイトを訪れる必要がないケースが増える → ブログなどコンテンツ提供者の流入が減る恐れあり。

- 完全な代替ではない:非常にニッチ/最新情報/専門的なデータを求める検索では、従来のリンクベースの検索のほうが有効なことがある。

- 慣れと認知の問題:ユーザーが AIモードの存在を知らなかったり使い方に慣れていなかったりすると、利用率はすぐには高まらない。

実際の使い方・活用シーン

具体的に 「AIモード」がどんなときに便利かをシチュエーションで考えてみました。

| シーン | 従来検索での探し方 | AIモードを使うメリット |

|---|---|---|

| 旅行プランを立てる | 複数のブログや旅行サイトを比較して、手動でスケジュールを組む | 条件(期間・嗜好・交通手段等)を伝えると複数の観光地+旅程案+食事場所など含めて提示してくれる |

| 比較検討(製品・サービス) | 製品レビュー記事を複数読んで、価格・機能を表で自分でまとめる | 比較表など整理されたビジュアルで比較された回答が得られる可能性が高い |

| 調べ物や学習 | キーワードを入れて複数サイトを回る/ウィキ・専門サイトを読む | 要点がまとめられた説明+参照リンクで効率よく理解できる |

| 地元のお店探し | Google マップ・レビュー検索などを使って情報を集める | 条件(場所・ジャンル・予算など)をまとめて伝えるとおすすめを複数挙げてくれる+レビュー情報なども含めてくれる可能性あり |

注意点・リスク

- 誤情報・古い情報:AI が参照する元データが最新でない場合もあり。「いつの情報か」が提示されていないことがあるので注意。

- 偏り・バイアス:どの情報源を AI が重視しているかによって、視点が偏る可能性あり。

- 著作権・引用の問題:AI が生成したまとめをそのまま使う際には、元の情報源を確認・引用する必要がある。

- 依存のリスク:AI モードだけに頼って深掘りを怠ると、人間が自分で調べる力が弱まるかもしれない。

- プライバシー・データ使用:ユーザーの検索履歴・入力内容がどのように AI モデルに使われているかについては、Google のポリシーを理解すること。

まとめ

Google の AIモードは、「ただ調べる」検索から、「より深く・手間を省いて・複数の観点を含めて答えが出る」検索体験へと進化させるものです。

従来検索と比較すると、使い方によってはかなりのメリットがありますが、信頼性や外部コンテンツへの影響というデメリットも無視できません。

サイト運営者・コンテンツ制作者としては、「AI モードで参照される・選ばれる」コンテンツづくりを前提に戦略を見直すタイミングに来ていると言えます。